Das erste Buch von Mario Vargas Llosa besteht aus sechs Geschichten, die er während seiner Studentenzeit in Lima geschrieben hat und mit denen er 1958 den Literaturwettbewerb Leopoldo Alas in Barcelona gewann, woraufhin sie 1959 gedruckt wurden. Die titelgebende mit dem Namen Die Anführer erschien bereits im Februar 1957 im Mecurio Peruano, nachdem sie der junge Autor erfolglos bei einem Erzählwettbewerb der San-Marcos-Universität eingereicht und daraufhin überarbeitet hatte. Danach verfasste er das Stück Die Herausforderung, um gegen Ende 1957 bei einem Literaturwettbewerb der Revue Francaise teilzunehmen und zu gewinnen. Von den anderen vier Erzählungen kennen wir nicht die genaue Entstehungszeit, doch spricht ihre Machart dafür, dass sie Vargas Llosa nach den beiden erstgenannten schrieb. Andererseits relativiert sich die Frage, weil der Autor seine Texte fortlaufend bis zur Veröffentlichung umschrieb.1

Impressionistische Verrätselung

Das Geschehen in der Kurzgeschichte Die Anführer bleibt noch dicht am biographischen Substrat: Der Abschlussjahrgang des Salesianer-Kollegs in Piura versucht einen Schulstreik anzuzetteln, um die Schulleitung dazu zu bringen, Prüfungstermine wieder frühzeitig bekanntzugeben. Nachdem diese nicht einlenkt, erkühnen sich einige Rädelsführer, beim Direktor vorzusprechen – ebenfalls vergeblich. Überlagert wird der Konflikt von der Konkurrenz unter den Pennälern um das beste Ansehen als Anführer. All das hat Vargas Llosa als Schüler erlebt. Den biographischen Bezug sucht er, nachdem ihm bei früheren Texten aufgegangen ist, dass unpersönliche (zeitlose, allgemeine) Themen nicht funktionieren. Die Nähe der Erzählung zum tatsächlich Erlebtem ist zugleich aber ihre Schwäche, denn die Wirklichkeit folgt (wie so oft) keiner Dramaturgie. Der Handlungsbogen ist spannungsarm. Wie um dies zu kompensieren, arbeitet die Erzählung mit Verrätselung, die beim Lesen so etwas wie Spannung erzeugt, die sich durch Auflösung entlädt. Und für die Verrätselung sorgt eine impressionistische Darstellung aus Ich-Perspektive: Aus der stark subjektiven Wiedergabe von Sinneseindrücken erschließt sich auf Anhieb nicht, wo man sich befindet, wer spricht und wer angesprochen wird. Der Anfang lautet so:

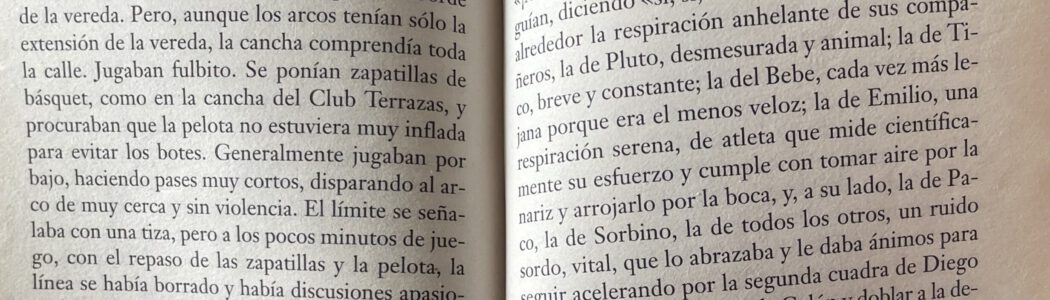

Javier war eine Sekunde zu früh.

„Es läutet! “ rief er, schon stehend. Die Spannung entlud sich, heftig, wie eine Explosion. Alle hatten wir uns erhoben: Dr. Abasalo stand der Mund offen. Er wurde rot, ballte die Fäuste. Als er sich wieder gefasst hatte und eine Hand hob und er sich anzuschicken schien, eine Rede vom Stapel zu lassen, läutete es tatsächlich. Wir rannten lärmend hinaus, wie von Sinnen, gehetzt vom Rabengekrächze Amayas, der im Voranstürmen Pulte umwarf. Der Hof wurde von Schreien erschüttert. Die aus der Vierten und Dritten waren eher rausgegangen, sie bildeten einen großen Kreis, der unter dem Staub hin und her wogte. Fast gleichzeitig mit uns kamen die aus dem Ersten und Zweiten in den Hof; sie brachten neue aggressive Sätze mit, mehr Hass. Der Kreis wuchs. Die Empörung war einhellig in der Mittelstufe. (Die Unterstufe hatten einen kleinen Hof mit blauen Mosaiken, am entgegengesetzten Flügel der Schule.)

„Er will uns zur Sau machen, der Indio.“

„Ja, verdammter Mist.“

Keiner sprach von den Schlussexamen. Die funkelnden, Pupillen, das Geschrei, der Aufruhr deuteten darauf hin, dass der Augenblick gekommen war, sich gegen den Direktor zu stellen.2

Wie hier dominieren in vielen Szenen akustische Reize – neben visuellen, die wiederum in wenigen Fällen über sich hinausweisen, also sinnbildlich werden, etwa wenn sich am Himmel ein Unheil abzuzeichnen scheint:

Die Schreie wurden lauter. Aber weder der Takt unserer Schritte noch das anfeuernde Gekreische konnten verbergen, dass uns bange war. Dieses Warten war beängstigend. Warum dauerte es so lange, bis er herauskam? Wir gaben uns noch immer mutig, wiederholten den Ruf, aber jetzt warfen sie einander Blicke zu, und hier und da war lautes forciertes Gekichere zu hören. ‚Ich darf an nichts denken‘, sagte ich zu mir. ‚Jetzt nicht.‘ Das Schreien kostete mich schon Mühe, ich war heiser, mein Hals brannte. Plötzlich, fast unbewusst, blickte ich in den Himmel: Ich verfolgte einen Geier, der sanft über der Schule schwebte, unter einem blauen, makellosen, hohen Gewölbe, erleuchtet von einer gelben Scheibe auf einer Seite, wie ein Leberfleck. Rasch senkte ich den Kopf.3

Plot mit Klimax und tragischer Pointe

Die zweite Kurzgeschichte Die Herausforderung spielt ebenfalls in Piura und zehrt insofern wie Die Anführer von persönlichen Anschauungen des Schriftstellers. Die Handlung jedoch dürfte diesmal im Wesentlichen erfunden sein, und zwar zugunsten eines spannenden Verlaufs: Zwei Männer haben sich zum Messerduell verabredet, begleitet von ihren Kameraden, die den Kampf beobachten und erleben, dass der eine verblutet. Der Plot entspricht einem geradezu klassischen Modell aus Exposition, Klimax und tragischem Ende, bei dem sich herausstellt, dass einer der Begleiter nicht ein Freund als vielmehr der Vater des tödlich Verletzten ist. Eine wesentliche Information vorzuenthalten (oder ganz unterschlagen) wird Vargas Llosa später unter dem Begriff „dato escondido“ in seinen narrativen Werkzeugkasten aufnehmen.

Wie bei der ersten Geschichte wird aus der Ich-Perspektive einer der Freunde erzählt, doch geschieht dies weniger subjektiv und diffus, wie schon der Einstieg zeigt:

Wir tranken gerade Bier, wie jeden Samstag, als Leonidas in der Tür der „Rio Bar“ erschien; an seinem Gesicht bemerkten wir sofort, dass irgend etwas nicht stimmte.

„Was ist los?“, fragte León.

Leonidas zog sich einen Stuhl heran und setze sich zu uns:

„Ich sterbe vor Durst.“

Ich goss ihm ein Glas randvoll ein, und der Schaum floss über auf den Tisch. Leonidas blies langsam und schaute nachdenklich zu, wie die Blasen zerplatzten. Dann trank er das Glas in einem Zug aus.

„Justo wird heute abend kämpfen“, sagte er mit merkwürdiger Stimme.

Schon im ersten Satz wird der Leser über den Handlungsort orientiert und im weiteren wird das Personal verständlich eingeführt. Akustische Impressionen spielen in dieser Erzählung weniger eine Rolle als optische, und diese überschwemmen nicht wie in den Anführern die Schilderung, sondern werden ihr untergeordnet. Man könnte auch sagen: Weil die Handlung spannend ist, bedarf es der Verrätselung nicht mehr.

Eine, zwei, vielleicht drei Sekunden lang hielten wir den Atem an und sahen die Riesengestalt der zwei umklammerten Kämpfer und hörten ein kurzes Geräusch, das erste, das wir während des Kampfes vernahmen, etwas wie ein Rülpsen. Einen Augenblick darauf tauchte an der einen Seite des enormen Schattens ein anderer auf, kleiner und schlanker, der mit zwei Sprüngen wieder eine unsichtbare Mauer zwischen den Kämpfern errichtete. Dieses Mal begann der Hinkefuß zu kreisen. Er bewegte seinen rechten Fuß und zog den linken nach. Ich bemühte mich vergeblich, mit meinen Augen das Halbdunkel zu durchdringen und auf Justos Haut zu lesen, was in diesen drei Sekunden geschehen war, in denen die Gegner, umschlungen wie zwei Liebende, einen einzigen Körper gebildet hatten.

Auffällig ist hier der paradoxe Vergleich der sich hassenden Kämpfer mit einem Liebespaar. Gleichwohl ist auch diese Erzählung sparsam damit, Bilder mit Bedeutung aufzuladen; diese weisen nur selten oder nur schwach über sich hinaus. So könnte man Leonidas‘ Blick auf die zerplatzenden Bierblasen in der Eingangsszene als Vorausdeutung dafür sehen, dass später ein Leben ausgelöscht wird.

Zeichen und Symbole

Die beiden Erzählungen sind also nur in Ansätzen sinnbildlich. Das ändert sich mit der dritten Geschichte Der jüngere Bruder. Sie beginnt so:

Am Wegrand lag ein riesiger Stein, und auf ihm saß eine Kröte; David zielte sorgfältig auf sie.

„Schieß nicht“, sagte Juan.

David ließ die Waffe sinken und schaute seinen Bruder verwundert an.

„Er kann die Schüsse hören“, sagt Juan.

„Spinnst du? Der Wasserfall ist fünfzig Kilometer entfernt.“

„Vielleicht ist er nicht am Wasserfall“, beharrte Juan, „sondern in den Höhlen.“

„Nein“, sagte David. „Außerdem, selbst wenn er da wäre, würde er nie denken, dass wir das sind.“

Die Kröte saß noch immer da, sie atmete ruhig mit ihrem gewaltigen offenen Maul und beobachtete David hinter ihrer Augenbutter mit einem gewissen ungesunden Ausdruck. David hob den Revolver von neuem, zielte lange und schoss.

Sie näherten sich dem Stein. Ein kleiner grüner Fleck verriet die Stelle, an der die Kröte gesessen hatte.

Die Szene ist zeichenhaft, indem sie vorwegnimmt, was später geschieht: Die Brüder werden einen von ihrer Hacienda geflohenen Indio erschießen. Zudem ist hier eine Farbsymbolik angelegt, die sich im späteren Werk Vargas Llosas noch entfalten wird: Das Grün als Zeichen des Urwalds und der indigenen Traditionen im Osten und im Hochland Perus – Gegensatz zu den Gelbtönen der Wüstenregionen an der im geographischen wie übertragenen Sinne westlichen Küste, wo sich Städte wie Piura und Lima befinden. Die Flucht des indigenen Landarbeiters aus dem trockenen Flachland an einen Wasserfall fügt sich in dieses Muster ein. Die Geschichte ist, was ihre Topographie angeht, immer noch biographisch grundiert – eine Baumwoll-Plantage bei Piura lernte Vargas Llosa über seinem Onkel Lucho kennen –, doch dient dies nun dazu dazu, kulturelle und ethnische Gegensätze zu symbolisieren, die wiederum den Rassismus in zerrissenen Gesellschaften wie der peruanischen bedingen.

Wie bei der Herausforderung haben wir es mit einem spannungsgeladenen Plot zu tun, bei dem die Fallhöhe allerdings größer ist: Statt um ein zwar tödliches, aber immerhin einvernehmlich verabredetes Duell geht es nun um Verfolgung und Mord. Dem Höhepunkt folgt wieder eine Überraschung mit tragischem Effekt: Die Brüder bestrafen den Indio, weil er sich angeblich an ihrer Schwester vergangen hat. Als die beiden nach der Tat heimkehren, fleht diese sie an, den Mann in Ruhe zulassen, denn sie hat den Vorwurf nur erfunden. Der ältere Bruder lässt sie im Glauben, dass sie den Verfolgten nicht gefunden hätten (und setzt insofern das Lügen fort), während der jüngere mit den Verhältnissen brechen will. Doch das Pferd, auf dem er sich anschickt den Gutshof in Richtung Stadt zu verlassen, gehorcht ihm nicht und droht ihn, den unerfahrenen Reiter, abzuwerfen. Da erlangt er plötzlich Sicherheit auf dem Ross und wendet es zu einer Hütte, in der Indios gefangen sind, steigt ab und sprengt das Schloss auf. Die Szene, mit der die Geschichte endet, wirkt weniger realistisch als sinnbildlich: ein Exempel dafür, vor dem Unrecht nicht wegzulaufen, sondern etwas dagegen zu unternehmen.

Plastische Monologe und Gesprächsdynamik

Von einem Todeskampf, obgleich nicht im kriminellen Sinne, erzählt auch die Geschichte Sonntag. Protagonist und Antagonist sind zwei junge Männer. Ihr Konflikt entzündet sich dadurch, dass Miguel auf dem Heimweg nach der Filmmatinee Flora (Name eines Mädchens, für das Vargas Llosa als 15-Jähriger geschwärmt) seine Liebe erklärt, aus ihrer Reaktion aber ableitet, dass der Frauenheld Rubén (auch dieser Name ist identisch mit einem realen Person aus dem Freundeskreis) sie ausspannt. Am selben Nachmittag trifft er ihn am Stammtisch seiner Clique und fordert ihn erst zum Litertrinken heraus, bevor Rubén wiederum Miguel zum Wettschwimmen im Meer auffordert. Der Sommer ist vorbei und die Brandung gefährlich. Sie stürzen sich dennoch in die Fluten. Obwohl Miguel unterlegen erscheint und, schwer alkoholisiert, Todesangst im kalten Wasser bekommt, gewinnt er, weil es Rubén noch schlechter ergeht und er ihn retten muss.

Vargas Llosa situiert die Geschichte in Lima-Miraflores und kann ihr damit aus seinen Jugenderlebnissen viel Lokalkolorit verleihen. Er war damals selbst ein passionierter Schwimmer und vermag schon daher, den Kampf mit den Wellen authentisch zu erzählen. Die Geschichte sticht aber nicht nur deswegen hervor. Vergleicht man sie mit der Herausforderung, die ja ebenfalls einen Wettkampf auf Leben und Tod in einem Lebensort des Autors erzählt, fällt auf, dass die Figuren plastischer sind. Und das liegt zum einen an der Qualität innerer Monologe. In den bisherigen Erzählungen sind die Gedanken der Ich-Erzähler hauptsächlich Wiedergabe äußerer Eindrücke. Das ist nun anders. Miguels Gedanken, an denen wir als Leser teilhaben, sind ausformulierte Selbstgespräche, verwoben mit den Regungen seiner Gefühle und Signalen seines Körpers. Die Figur gewinnt an Fülle, weil alle drei Dimensionen – Geist, Leib und Seele – zum Ausdruck kommen, als er sich Flora erklären will oder während er mit den Wellen ringt:

Noch vor wenigen Minuten, in der lebhaften und fröhlichen Menge, die im Parque Central von Miraflores spazierenging, hatte Miguel sich immer wieder gesagt: ‚Jetzt. Wenn wir zur Avenida Pardo kommen. Ich werde es wagen. Oh, Rubén, wenn du wüsstest, wie ich dich hasse!‘ (…) Die Leute blieben im Park und die Avenida Pardo war menschenleer; sie gingen durch die Allee unter den Gummibäumen mit den hohen und dichten Kronen entlang. ‚Ich muss mich beeilen‘, dachte Miguel, ’sonst bin ich verloren.‘ Er sah sich verstohlen um: niemand war zu sehen, er konnte es versuchen. Langsam streckte er seine linke Hand aus, bis er ihre berührte. Dabei merkte er, dass er schwitzte. Er flehte, es möge ein Wunder geschehen, diese Demütigung möge aufhören. ‚Was sage ich zu ihr‘, dachte er. ‚Was sage ich nur?‘4

Er hielt inne, sein Körper sank sofort, bis er vertikal im Wasser hing. Er hob den Kopf und sah, wie Rubén davonschwamm. Er wollte ihn unter irgendeinem Vorwand rufen, ihm zum Beispiel sagen, „warum ruhen wir nicht einen Augenblick aus“, aber er tat es nicht. Die ganze Kälte seines Körpers schien sich in seinen Waden zu konzentrieren. Er fühlte, wie verkrampft die Muskeln waren, die Haut angespannt, das Herz schlug wie wild. Fieberhaft bewegte er die Füße (…) Er sah nur ein kurzes Stück der Wasseroberfläche, grün-schwarz, und eine Mantel aus Wolken über dem Wasser. Da bekam er Angst. Die Erinnerung an all das Bier, das er getrunken hatte, überfiel ihn, und er dachte: ‚Das muss mich ziemlich geschwächt haben.‘ Sofort kam es ihm vor, als verwänden seine Arme und Beine. Er beschloss umzukehren, aber nach einigen Zügen in Richtung auf den Strand drehte er um und schwamm so leicht er konnte. ‚Allein erreiche ich das Ufer nie‘, sagte er sich, ‚ es ist besser, in Rubéns Nähe zu bleiben. Wenn ich nicht mehr kann, sage ich ihm: Du hast gewonnen, aber lass uns umkehren.‘5

Auch die Dialoge und Gespräche haben eine bessere Qualität als in den bisherigen Erzählungen, in denen sich die Äußerungen zwischen den Figuren meist auf lakonische Wortwechsel beschränken. Nun erleben wir, insbesondere beim Beisammensein in der Kneipe, ein verbales Zuspiel, das die Handlung vorantreibt und die Charaktere hervortreten lässt. Unter den Jungen sind Provokation und Prahlerei angesagt: Machotum im Wortgefecht.

„Der ist überhaupt kein Champion“, sagte Miguel mühsam. „Das ist alles nur Pose.“

„Du bist doch schon hin“, sagte Rubén. „Soll ich dich nach Hause bringen, Kleines?“

„Ich bin nicht betrunken“, versicherte Miguel. „Und bei dir ist alles reine Pose.“

„Du bist doch nur wütend, weil ich Flora aufs Kreuz legen werde“, sagte Rubén. „Du stirbst fast vor Eifersucht. Denkst du, ich hätte nichts bemerkt?“

„Reine Pose“, sagte Miguel. „Du hast gewonnen, weil dein Vater Verbandspräsident ist, alle wissen, dass er gemogelt hat, dass er das Kaninchen Villarán disqualifiziert hat, nur darum hast du gewonnen.“

„Jedenfalls schwimme ich besser als jeder andere“, sagt Rubén. „Du kannst ja nicht einmal Wellenreiten.“

„Du schwimmst nicht besser als jeder andere“, sagte Miguel. „Jeder kann dich besiegen.“

„Jeder“, sagte Melanés. „Sogar Miguel, und der ist ein Stümper.“

„Erlaubt mir, dass ich grinse“, sagte Rubén.

„Wir erlauben es dir“, sagte Tobias. „Aber klar doch.“

„Ihr seid mir über, weil Winter ist“, sagte Rubén. „Sonst würde ich euch auffordern, mit mir an den Strand zu gehen, und dann würden wir sehen, ob ihr im Wasser auch so mutig seid.“

„Du hast den Wettbewerb nur wegen deines Vaters gewonnen“, sagte Miguel. „Bei dir ist alles reine Pose. Wenn du mit mir schwimmen willst, sag Bescheid, ohne jede Rücksichtnahme. Am Strand, beim Club Terrazas, wo du willst.“

„Am Strand“, sagte Rubén. „Jetzt, sofort.“

„Alles reine Pose“, sagte Miguel.

Rubéns Gesicht leuchtete plötzlich auf, und seine Augen wurden nicht nur rachsüchtig, sondern auch arrogant. (…)

„Raubvögel“, sagte Rubén und breitete die Arme aus, „ich fordere ihn heraus.“ 6

Ironie und Zynismus

In dem Erzählband folgt das Stück Ein Besucher, das nicht nur mit Blick auf sein Milieu, nämlich dem Eintreffen eines Ex-Häftlings namens Jamaiquino in eine verlassene Schenke in den Sanddünen, an die früheren Geschichten aus Piura erinnert. Sie entbehrt zudem eines Blicks ins Figureninnere, und die Dialoge sind wie zuvor sparsam. Rhetorisch entwickeln sie sich jedoch weiter, indem sich die Ironie verstärkt und zum Zynismus steigert. Der Ankömmling an der Schenke sagt:

„Danke, Señora Merceditas. Sie sind sehr gütig. Wie immer. Wollen Sie mich nicht begleiten?“

„Wozu?“ Die Frau betrachtet ihn argwöhnisch; sie ist dick und nicht mehr die jüngste, aber ihre Haut ist glatt; sie geht barfuß. „Du kennst den Ausschank ja.“

„Ach“, sagt der Mann in freundlichem Ton. „Ich esse nicht gern allein. Das macht traurig.“

Die Frau zögert einen Augenblick. Dann geht sie mit schlurfenden Schritten durch den Sand auf den Ausschank zu. Sie geht hinein. Sie öffnet eine Bierflasche.

„Danke, vielen Dank, Señora Merceditas. Aber ich möchte liebe Milch. Da Sie die Flasche nun mal aufgemacht haben, warum trinken Sie sie nicht?“

„Ich hab‘ keine Lust.“

„Kommen Sie, Señora Merceditas, seien Sie doch nicht so. Trinken Sie sie auf mein Wohl.“

„Ich will nicht.“

Die Miene des Mannes wird ärgerlich.

„Sind Sie taub?“ Ich habe gesagt, Sie sollen dieses Bier trinken. Prost!“

Die Frau hebt die Flasche mit den Händen und trinkt langsamen, mit kleinen Schlucken.

(…) Der Mann sagt immer wieder „Prost!“, bis vier leere Flaschen auf der Theke stehen. Die Frau hat glasige Augen; sie rülpst, spukt aus, setzt sich auf einen Obstsack.

„Mein Gott“, sagt der Mann. „Was für eine Frau! Sie sind eine kleine Säuferin, Señora Merceditas. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen das sage.“7

Auch diese Geschichte endet mit einer Pointe, die man wiederum ironisch nennen kann: Der die ganze Zeit über dominant agierende Jamaiquino wird selbst hereingelegt und von der Polizei, der er einen Kumpanen zugeführt hat, mit einer zynischen Bemerkung in der Wüste zurückgelassen, wo er der Rache anderer anheimfallen wird.

„Hören Sie, Leutnant, und wer nimmt mich mit?“

„Dich?“ sagt der Leutnant, mit einem Fuß im Steigbügel. „Dich?“

„Ja“, sagt der Jamaiquino. „Wen sonst?“

„Du bist frei“, sagt der Leutnant. „Du brauchst nicht mit uns zu kommen. Du kannst gehen, wohin du willst.“

Lituma und die anderen Gendarmen lachen, auf den Pferden sitzend.8

Der hier fallende Polizistenname wird dem Leser in Vargas Llosas späteren Romanen wieder begegnen.

Dämonen

Die Schlussgeschichte dieses Bandes ist die kürzeste. Das sich durch die Erzählungen ziehende Todesthema erscheint hier einerseits faktisch harmloser, andererseits psychologisch abgründiger. Ein alter Mann poliert einen am Straßenrand entdeckten Totenkopf und postiert diesen zusammen mit einer brennenden Kerze im Garten (wobei der Schädel Feuer fängt), um seinen in der Abenddämmerung herumtollenden Enkel zu erschrecken. Warum er das tut bleibt dunkel: Den Plan fasst der Großvater, als er sich beim Anblick eines leeres Taubenschlags daran erinnert, wie ihm früher die Jungvögel aus der Hand fraßen und die Augen verdrehten, wenn er plötzlich zudrückte. Der Einfall, dem Enkelkind mit einem Totenkopf Angst einzujagen, ist daher nicht nur für sich genommen dämonisch, sondern auch was seine Ursache angeht: eine Wahnidee infolge einer tiefsitzenden Prägung. Für Vargas Llosa sind Dämonen im Sinne seelischer Obsessionen wesentlicher Antrieb für das Schaffen von Literatur. Insofern könnte man in dieser Kurzgeschichte eine Metapher fürs Schriftstellertum erblicken: der Großvater, welcher aus dem Schatten des Gartens die Familie seines Sohnes beobachtet und einen Dämon mit sich trägt, entspräche dem Poeten als einem Sonderling am Rande des bürgerlichen Lebens. Diese Deutung des entflammten Schädels würde auch zu Vargas Llosas berühmt gewordenem Ausruf: Literatur ist Feuer! passen. Eine gegenteilige Interpretation wäre indes, den Alten als Vertreter des Establishments zu sehen (hierfür spricht seine Mitgliedschaft im Herrenclub)9 und dass sich hier ein Muster aus den vorangegangen Geschichten fortsetzt: die Konstellation aus Anführer und Gefolge, Vater und Sohn, älterem und jüngerem Brüder.10 Angeregt ist die Geschichte von Schauerliteratur des Autors Paul Bowles, die Vargas Llosa in einer Phase seiner Studentenzeit in Lima las, als er sich mit Freunden zu Geisterbeschwörungen traf oder nachts auf dem Friedhof von Surco Edgar Alan Poe huldigt.11

Malerisches Erzählen

Ungeachtet ihres (möglicherweise) sinnbildlichen Charakters ist die Begebenheit realistisch erzählt. Beim Einstieg werden fast alle Register der Sinneswahrnehmung – Hören, Sehen, Riechen, taktiles Empfinden – gezogen, ohne dass sich wie bei den anderen Stücken ein impressionistisches Durcheinander ergibt:

Jedesmal, wenn ein Zweig raschelte oder ein Frosch quakte oder die Fensterscheiben der Küche im hinteren Teil des Gartens vibrierten, erhob sich der kleine Alte behende von seinem improvisierten Sitz, einem flachen Stein, und spähte erwartungsvoll durch das Blattwerk. Aber der Junge kam noch nicht. Durch die Fenster des Esszimmers, die sich zur Pergola hin öffneten, sah er hingegen die Lichter des seit einer Weile brennenden Kronleuchters und darunter verschwommene Schatten, die hin und her glitten, hinter den Vorhängen, langsam. (…) Er kehrte zu seinem Sitz zurück und wartete. In der vergangenen Nacht hatte es geregnet, und der Erde und den Blumen entstieg ein angenehmer Geruch nach Feuchtigkeit. Aber die Insekten wimmelten, und Don Eulogios verzweifeltes Herumfuchteln um sein Gesicht vermochte sie nicht zu verjagen. Auf sein zitterndes Kinn, seine Stirn und sogar auf die Wölbungen seiner Augenlider trafen jeden Augenblick unsichtbare Stachel und stachen ihm ins Fleisch. Die Begeisterung und die Erregung, die seinen Körper während des Tages in fieberhafter Bereitschaft gehalten hatten, waren schwächer geworden und jetzt empfand er Müdigkeit und leichte Traurigkeit (…) Von nervösem Zittern geschüttelt, wandte er den Kopf und erriet zwischen den Beeten mit Chryanthemen, Narden und Rosenstöcken den winzigen Pfad, der unter Umgehung des Taubenschlags zur hinteren Pforte führte.12

Vargas Llosa hat mit diesem sensualistischen, malerischen Erzählen einen Modus gefunden, von dem seine folgenden Romane profitieren werden. Sie führen die in diesem Prosaband angelegten Motive und Formen fort – Rivalität, Machtgefälle und Machotum, Lüge und Zynismus, Rassismus, Liebesleid sowie impressionistische Szenen oder der Aufschub wesentlicher Informationen mit pointenhafter Auflösung. Auch die von Vargas Llosa als „kommunizierende Röhren“ bezeichnete Verschränkung wörtlicher Rede unterschiedlicher Herkunft ist bei den frühen Erzählungen im Ansatz vorhanden.13 Dasselbe gilt für die Figurenebene, auf der sich für das Romanwerk typische Gegensatzpaare aus Verräter und Freund, Anführer und Mitläufer, Etablierter und Außenseiter abzeichnen. 14

- José Miguel Oviedo: Mario Vargas Llosas. Invencion de una realidad. Seix Barral, 1982. S. 70 ff. Auch nach der Erstausgabe wurden Änderungen vorgenommnen, etwa an den Titeln der Geschichten, und das ursprünglich nicht enthalte Stück „Der Großvater“ kam hinzu (s. dort S. 85 f.) Letzters erschien zuvor in der Sonntagsbeilage von El Comercio im Dezember 1956 (s. dort S. 26). ↩︎

- Mario Vargas Llosa: Die Anführer. Erzählungen. Übersetzt von Elke Wehr. Suhrkamp, 1995. S. 7 (AN). ↩︎

- Ebenda S. S. 9 f. ↩︎

- Ebenda S. 76 f. ↩︎

- Ebenda. S. 97 f. ↩︎

- Ebenda S. 87 f. ↩︎

- Ebenda S. 105 ff. ↩︎

- Ebenda S. 115. ↩︎

- Vgl. Ovideo, 1982, S. 89. ↩︎

- Vgl. Sabine Köllmann: A companion to Mario Vargas Llosa. Tamesis, 2014, S. 84. ↩︎

- MVLL im Vorwort zur englischen Ausgabe seiner Erzählsammmung: The Cubs an Other Stories, S. XV f. ↩︎

- AN S. 117 f. ↩︎

- Und zwar, wenn in der Heraussforderung Justo seinen Freunden vom vorangegangen Gespräch mit seinem Kontrahenten erzählt. ↩︎

- Vgl. Köllmann, 2014, S. 85. ↩︎